Contents

前例がない公認心理師国家試験に向けての勉強をどうするか?

まだ第1回目の試験が実施されていない現在、何から手を付けたらよいか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

試験対策のために現任者講習を受ける人もいるようです。

ゆくゆくは、臨床心理士試験のように過去問題がまとめられたり、受験対策のための本がたくさん出てくることと思います。

模試なども行われることでしょう。

しかし、公認心理師はこれから育っていく資格です。

第1回目の試験は前例がないので試験勉強も手探り状態となります。

現任者講習で使用するテキストは受講者以外でも購入できるようですが、いつ頃購入できるか分かりません。

→1月下旬、金剛出版より発売決定!

Amazonで予約受付開始!

おそらく現任者講習の講習内容に沿ったものとなることが予想されるため、心理学に関して幅広く学習するためには不十分かもしれません。

→目次を見る限り、基礎心理学も含まれてはいるようですが、あくまでおまけのようです。

そもそも現任者講習に基礎心理学は含まれていませんしね…。

そこで、現時点では公認心理師国家試験の勉強に「心理学検定」のテキストを活用することをおススメします。

「心理学検定」のテキストをおススメする3つの理由!

理由1 心理学検定は日心連が実施しているため

心理学検定は、日本心理学諸学連合(日心連)が実施しています。

日心連、どこかで聞いたことがありませんか?

心理職の国家資格化の動きを注視してきた人であれば聞いたことがあると思います。

日心連は、心理職の国家資格化を推進してきた3団体の一つです。

心理系の多くの学会はここに加盟しています。

心理学検定の内容自体しっかりしていますし、抑えておいて損はないかと思います。

理由2 心理学検定の出題領域は幅広いため

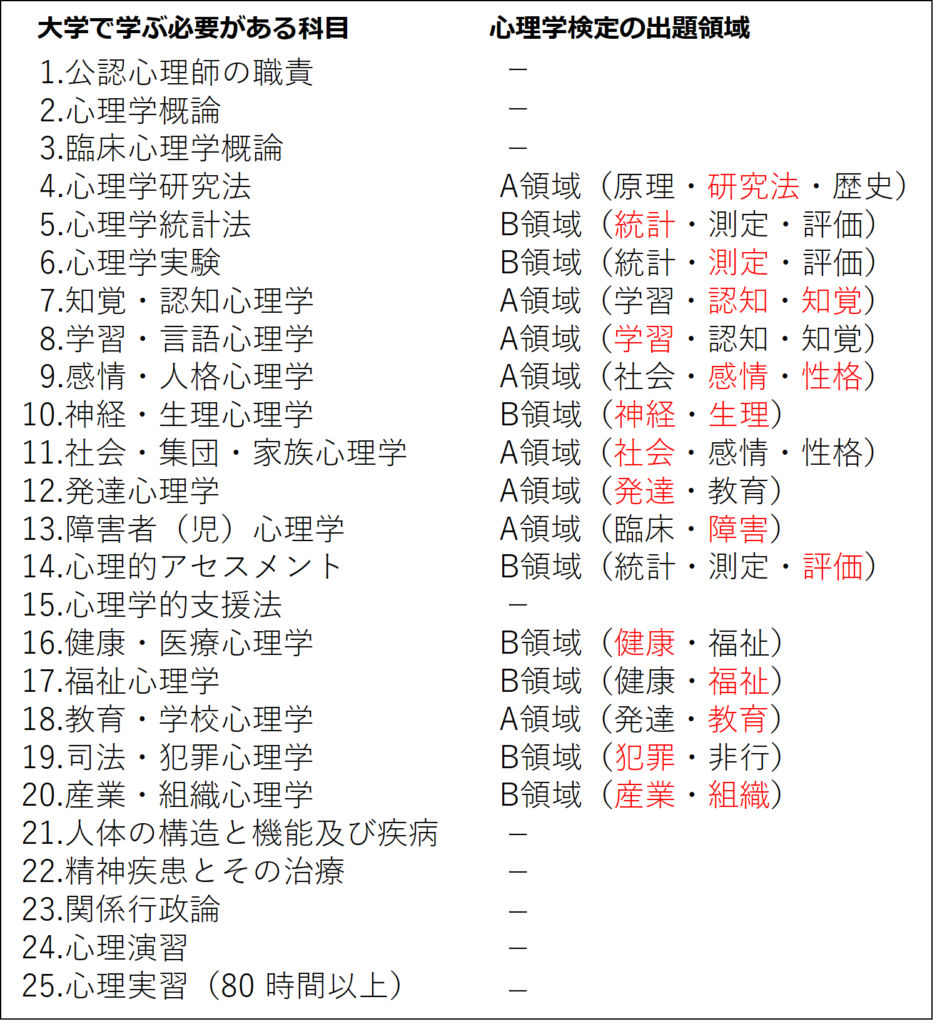

心理学検定は、心理学の10科目(A領域5、B領域5)について行われます。

A領域:原理・研究法・歴史/学習・認知・知覚/発達・教育/社会・感情・性格/臨床・障害

B領域:神経・生理/統計・測定・評価/産業・組織/健康・福祉/犯罪・非行

公認心理師試験においては、出題範囲として“詳細な科目は定めず”とされていますが、学部において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として挙げられているものを心理学検定の内容と比較すると、ほとんど網羅しています(ただし、公認心理師の職責や関係行政論、医学的知識などについては含まれていないため、これらは別途学習する必要があります)。

テキストが非常に分かりやすくなっていますので、基礎知識の補充にはピッタリだと思います。

おまけに、暗記グッズの定番「赤シート」で覚えることが出来る仕様です。

年齢とともに記憶力も衰えますし、大学院修了から時間がたっている方にもおススメの勉強法です。

A領域(原理・研究法・歴史/学習・認知・知覚/発達・教育/社会・感情・性格/臨床・障害)を学習したい方はコチラ↓

B領域(神経・生理/統計・測定・評価/産業・組織/健康・福祉/犯罪・非行)を学習したい方はコチラ↓

全領域の基本キーワードを抑えるためにはコチラがおすすめです↓

理由3 現時点では試験対策となる良書がないため

繰り返しになりますが、公認心理師の第1回目の試験は前例がないため、過去問はありません。

今あるテキストで勉強するとなると、個人的には心理学検定のテキスト、臨床心理士資格試験の赤本などが役立つと思っています。

2018年度版が3月14日発売予定!

まとめ

私自身、院試や臨床心理士試験のために一通りの基礎知識は暗記してきたつもりです。

しかし、憶えた事は繰り返し使わなければ忘れてしまいます。私の記憶も残念ながらどこかへ旅立ってしまったようです。

(きっと、私と同じような人は多いのではないでしょうか!?)

というわけで、公認心理師国家試験に向けて基礎知識の補充が必要不可欠です。

今回は、基礎知識の補充のために心理学検定のテキストを活用することを紹介しました。

あくまで私の個人的な見解であり必ず役立つという保証はありませんが、ご参考になれば幸いです。

まずは、現在の知識が通用するか?

力試しをしてみてください↓